首页 >中医养生

今日六月廿六入伏,跟往年不同,要注意四个要点,健康进酷暑

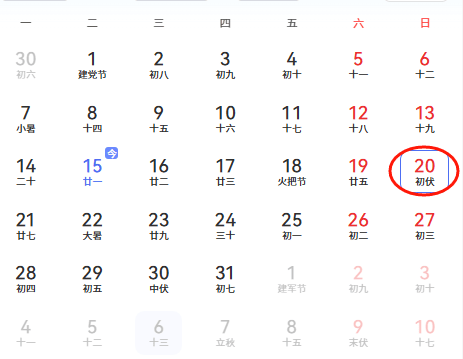

有句话形容今日的天气最贴切——“火伞高张,蝉声如织”。农历六月廿六,正赶上今年的入伏头天,这可是三十多年来头一回,比往年入伏来得晚上一些。老黄历上明明白白写着:今日入伏,明日大暑。亲身经历过的都清楚,这三伏天是真正的“盛夏刀”,不光热,还闷湿,最考验人的意志和耐性,也考验生活的智慧。

年年伏天,守岁有年味,三伏自有伏味。老人说:入伏头一天,做对了,小暑大暑才能安稳健康地过去。入伏不光是季节的门槛,还是生活方式转弯的地方,一不留神就容易受苦头。今儿,咱们就好好聊聊,今年伏天为啥“有点不一样”,都该留心哪些讲究。

咱中国人的夏天,总离不开天干地支那套“出头算日子”。“入伏”怎么来的?其实从汉代就有讲究:每年从夏至起往后数,第三个“庚日”就是“初伏”。今年推算下来,恰好落在公历7月20日,比往年稍迟,因此这回入伏到大暑几乎无缝衔接。有人说“夏至三庚数头伏”,这口诀是历书里代代相传的老智慧,也是咱们这片土地上最实用的天文算账法。

伏日,“伏”本身就是“趴下的意思”,古人看天看地,发现动植物都在这个时节变得低伏、安静。秦汉时期更把“伏日”当作重要“节候”,家家户户闭门避暑。老话讲:“头伏闭门不出,热在伏里藏”,大热天里,静下心来才是福气。

诗人王维说,“长安客舍热如煮,无个茗难御暑。”唐宋老百姓一到入伏,不只是吃喝,更多的是调整节奏、减少劳作、讲究避暑。所以说,入伏,并非只是让人流汗,更是古人教我们顺天时、避其锋芒的小智慧。

今年入伏晚,紧贴大暑,要记住四个要点

2025年三伏天入伏迟,直接“撞”到大暑。高温高湿,说白了,就是连续“蒸桑拿”。如今生活节奏快,大人小孩都容易焦躁毛躁。如果不能及时调整,反而容易惹出“莫名不适”。老一辈留下不少经过时间验证的好办法,今年四个要点要格外记仔细。

要点一:吃三样“伏头菜”,顺天吃饭安稳过节

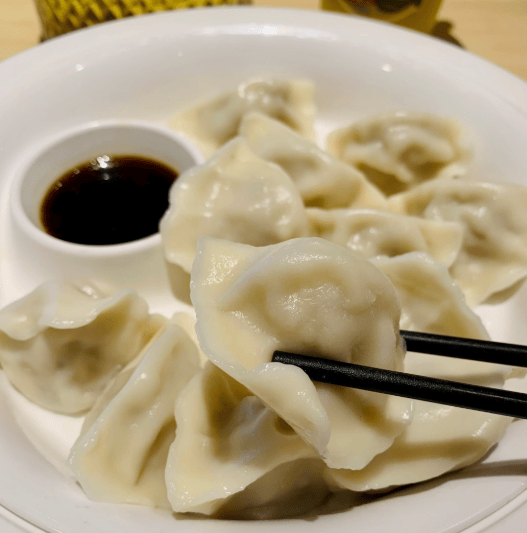

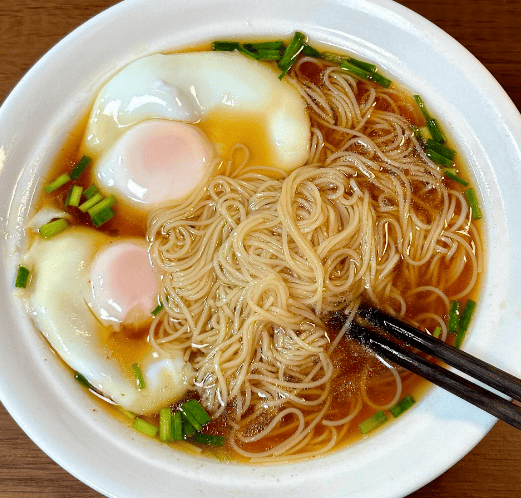

入伏的饭桌上,从北到南,讲究的“伏头菜”大致有三样:饺子、面条和鸡蛋。老话说“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”,不仅因为好吃,更因有讲究。

饺子:象征更岁交运,包裹一夏的平安。馅料随心,常见韭菜猪肉或三鲜。煮时水开多三次,每次加凉水保皮嫩馅烂,盛出蘸醋,简单得让人回味。端上一盘,一家老小围坐聊天,比啥都舒心。

面条:入伏下一碗面,寓意福寿绵长。家常做法只需炝锅小葱蒜,各类青菜或西红柿,面条下锅,煮熟捞出,用调好的酱油、醋、香油,搅匀即食。吃的是清淡,留的是清凉。

煎鸡蛋:头伏搅鸡蛋,新一年平安顺遂。鸡蛋烙成蛋饼,或直接清炒,色泽金黄,入口软嫩,是老幼皆宜的家常伏日食。蛋黄寓意团圆,烙饼圆圆又顺。

要点二:三不做,给自己留点余地

头伏起,老人都会叮嘱,万事不可急。总结下来,有三不做:

不暴晒:伏天太阳热辣,大中午切忌外出赶路。年轻人别逞强锻炼,老人小孩更要静养。人不能和天斗,晒多了只会“吃苦头”。

不贪凉:冰镇西瓜、冷饮虽解渴,可别贪多。老话讲“贪凉一时爽,腹内苦难言”,冰冻入口别超“七分”。

不操劳:重体力活、熬夜加班要有度。伏天人易倦怠,正是“养阴伏藏”。白天适当午休,晚上早点睡觉,给身体“放暑假”,才是明智。

要点三:饮三汤,爽口怡心又顺气

“伏头三汤”老少皆传,这三碗汤喝下去,身心都像被抚平了褶皱。家里常煮的有绿豆汤、冬瓜汤、丝瓜虾皮汤。

绿豆汤:绿豆提前泡软,加足清水熬煮半小时,滚开转小火,豆开花汤碧绿,多少糖随口味。凉透喝最舒畅。

冬瓜汤:冬瓜切厚片,排骨焯净血沫,加葱姜小火慢炖。起锅前撒点枸杞提个色。味道淡雅,入口胜消暑。

丝瓜虾皮汤:丝瓜刮皮切片,水开下锅,微煮变软时加虾皮和盐,两三分钟即成。清爽中带点海味,最宜三伏天晚饭。

要点四:三件小事,守住夏日里的和气

头伏头天,家里有三件小事不可忘:

一是晒被褥衣物。传统讲头伏当天阳气最足,晒出的衣被最柔软。连城里的高楼阳台也会飘满棉被的味道。

二是换洗床单枕巾。高温多汗,伏天“澡洗更”干净舒心,也防小虫蚁生乱。

三是室内通风,保持家居湿度不过高。早晚开窗,让自然气流把闷热带走。生活里,都是小小善待自己的细节。

伏天的苦热,就像人生里那些不得不走的难路。有老祖宗传下来的节令范本,你会发现,再难的日子,也能过得有滋有味。一口清汤,一口热面,汗水里藏着一份坚韧,一份柔软。最值得记住的,是生活的步调。慢一点,轻一点,三伏不过劳,安稳自有天成。