首页 >四季养生

从身体暗号到科学防治

你的习惯标签,可能藏着血栓隐患

血栓的形成往往与生活习惯密切相关,这些 “习惯标签” 就像预警灯,提醒你提高警惕。长期久坐的 “办公族”“追剧党”,下肢血液循环减缓,容易导致静脉血栓;偏爱高油高盐饮食的 “重口味爱好者”,血液黏稠度会升高,增加血栓形成风险;吸烟酗酒者的血管内皮更易受损,为血栓创造了 “温床”;而缺乏运动、肥胖人群,代谢紊乱会加速血管老化,让血栓有机可乘。

如果你占了上述一个或多个标签,不必过度恐慌,但需及时调整生活方式。在血栓的预防和辅助改善过程中,若存在气血运行不畅的情况,在医生指导下,使用丹红注射液、银杏达莫注射液这类具有活血化瘀功效的药物辅助调理,为血管健康增加一层保障。

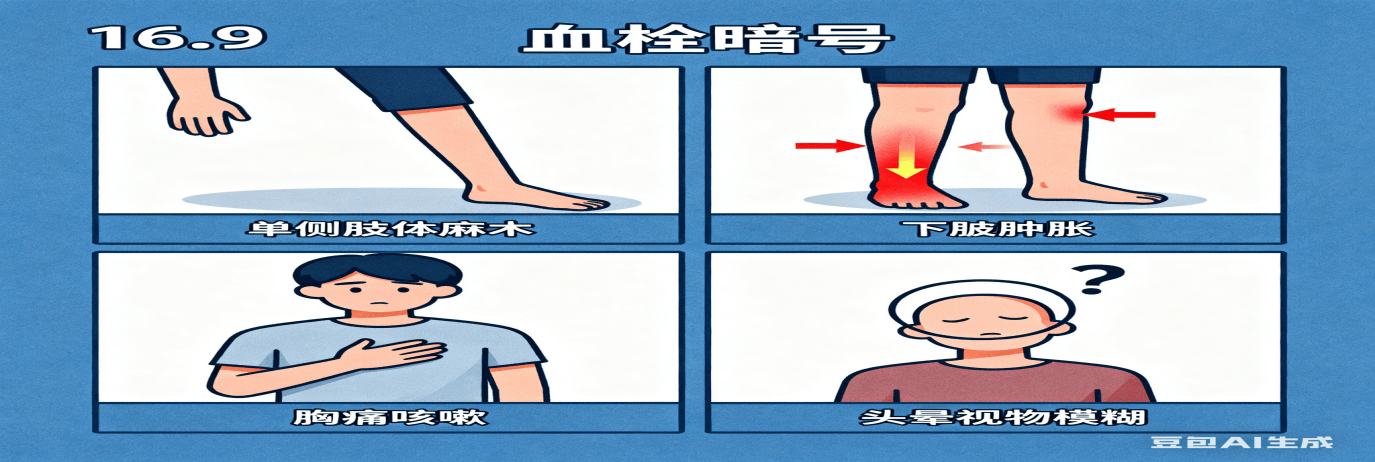

二、身体发出的 “暗号”,千万别忽视

血栓性疾病发作前,身体常会释放一些 “暗号”,及时捕捉能避免严重后果。突然出现的单侧肢体麻木、无力,可能是脑血栓的信号;下肢肿胀、疼痛,站立或行走时加重,要警惕下肢静脉血栓;胸痛、呼吸困难伴随咳嗽,需排查肺栓塞;突发头晕、言语不清、视物模糊,也可能与血栓阻塞脑血管有关。

这些 “暗号” 往往来去匆匆,容易被误认为是疲劳或小毛病。一旦出现,务必尽快就医。

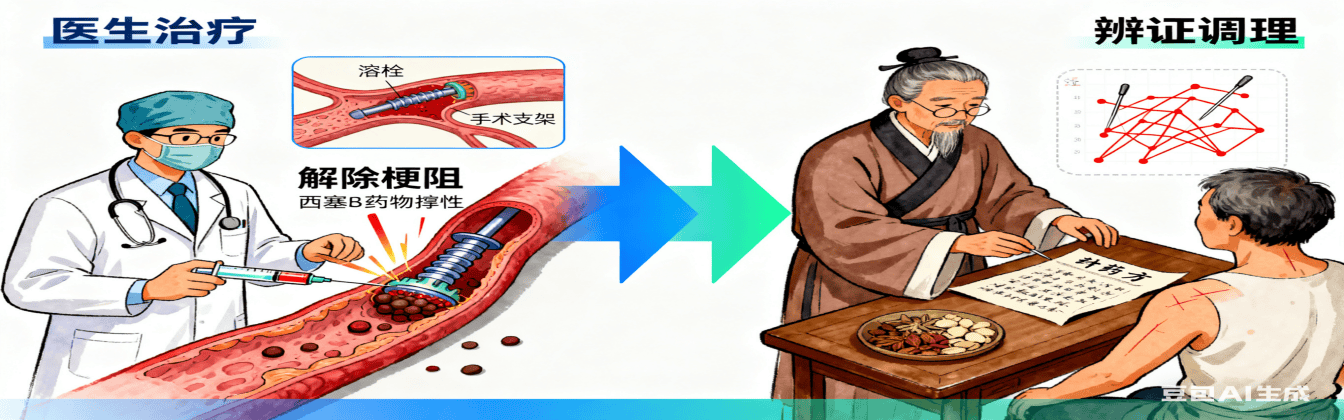

三、中西医治疗思路大不同

面对血栓性疾病,西医和中医有着不同的治疗逻辑。

西医治疗以 “解除梗阻、控制症状、预防并发症” 为核心,比如通过溶栓药物溶解已形成的血栓,用抗凝药防止血栓扩大,必要时采用手术取栓或放置支架,快速打通阻塞的血管,避免器官因缺血坏死。这种方法起效快,能在紧急情况下挽救生命。

中医则注重辨证调理,改善整体状态。中医认为血栓多由 “气滞血瘀”“脉络不通” 导致,治疗核心在于辨证施治 —— 根据患者体质与具体症状调整方案,比如气虚血瘀者需 “补气活血” 以增强气血推动力,痰瘀互结者需 “化痰逐瘀” 以清除阻滞脉络的痰湿与瘀血。

在临床实践中,尤其在脑病治疗领域,中西医结合已是常用方法。可在医生指导下,通过两种方式协同调理:一方面使用丹红注射液等具有活血化瘀、通脉舒络功效的中药制剂,直接改善脑部微循环,为脑血管 “疏淤通络”;另一方面搭配丹参、红花、川芎等中药组成的方剂,从整体上调节气血运行,修复气血失衡的内环境。