首页 >中医养生

糯米团:“团”圆圆梦,手心里的祝愿

七月的天,像极了孩子的心情,说晴就晴,说下就下。2正值农历六月二十——雨娘诞,这样一个带着朴素愿望的小日子,在热烈的盛夏悄无声息地铺展开来。老辈人口中的“雨娘”,其实就是雨水的守护神。传说她温婉可亲,却又主掌着田野的甘霖与百姓收成。南方乡下的人都记得:这一天要敬雨娘,为的是祈一份丰登,也求满满的顺遂。

在那样的年代,饭碗里的米都是靠天吃饭的。所以,六月二十这天,家家户户都要焚香祷告,盼天公作美,“风调雨顺,安乐平安”才有希望变成寻常生活。

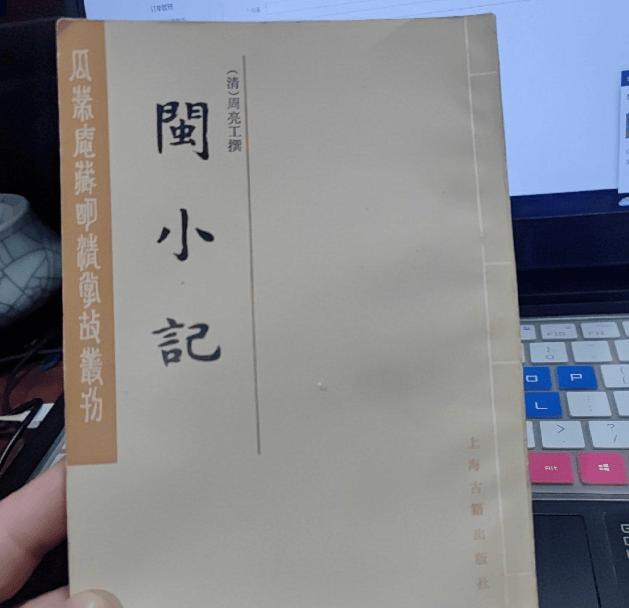

说起“雨娘诞”,其实各地叫法不尽相同,有的地方叫“请雨娘”,有的地方称“做七月娘娘”。在泉州和福州一带,这一天祭拜的雨娘是民间传说里为百姓带来雨水和丰收的神灵。鼎鼎有名的《闽小记》中就有记载,六月二十乃“雨娘诞辰,妇女烧香许愿,多祈子嗣,亦祈风调雨顺”。

这里头不仅有宗族祈愿,更多的是一份对自然的敬畏。有趣的是,雨娘的形象在不同乡土千姿百态。有人说她是穿着青衫、挽着发髻的娇娘娘,也有人把她画成了头戴斗笠的村嫂;但不管怎样,她都是守望人间田园、保佑五谷生长的女神。老一辈在雨娘庙前叩拜,总要默念那句——“雨顺田丰”,寄托的是一家生计的安稳。

你若能在这样一个细雨蒙蒙的上午走进村口,一定会见到妇人们围坐堂前,手里忙着缝制小布袋,嘴角挂着笑,是要做“雨娘袋”赠予小孩;另一边,菜园里已经摘下绿油油的菜心,说是“沾点绵绵细雨的灵气”,这天要多煮点吃,保一年兴旺。老人们更有讲究,会在灶房门前洒一洒米酒,说是“敬天敬地,敬雨敬晴”。

还有些童谣传下来,一代接一代,蛮是有趣:“六月二十雨娘到,瓜菜丰收家家乐。”这句老话,早已镶进了泥土的芬芳和孩子们的笑声里。

诗里亦有雨娘的影子。元代诗人杨载有句云:“雨意才催夏木凉,村头祭罢雨娘香。”一句温柔,诉尽农人对时雨的憧憬。小小的祭祀仪式,守着的却是一代代庄稼人的急切心情。

与雨娘有关的传统美食:三吃三做里的老味道

绿豆糕:清凉解暑,寓意甘霖降临

每逢雨娘诞,家家都要备一份绿豆糕。绿豆代表着解暑和顺水,做成糕点象征好日子细水长流、绵绵不绝。尤其小孩子,一口咬下去,豆香满口,甜味悠长,仿佛盛夏里一场及时的小雨。

最家常的做法:绿豆提前泡发,去皮煮熟捣烂,加糖炒干。模具印成方块,撒少许芝麻。晾凉后即成,一口入口,悠然美味。

丝瓜汤:润泽如雨,滋养家人情谊

雨娘守雨,菜园里的丝瓜也刚好长势茂盛。这天家家煮丝瓜汤,翠绿的瓜片被热汤托起,像极了村庄上空那抹绵绵细雨。老人们说:“丝瓜汤养人,润得人心气也顺。”

极简做法:丝瓜一根削皮切块,热锅下适量油,爆香少许姜片,下丝瓜略翻炒,加水没过,煮开撒盐,点几滴香油端上桌。清爽柔和,夏日一碗正好。

糯米团:“团”圆圆梦,手心里的祝愿

糯米团在民间常被称作“雨娘团”,圆圆的,意头也好,象征着风调雨顺、阖家团圆。小孩爱吃,有时内里还包豆沙或芝麻,软糯可口,香气扑鼻。

做法简明:糯米粉加温水揉成团,捏出小圆球,下锅水煮,浮起即捞出,蘸白糖花生碎或裹椰蓉。吃上一口,暖肠也暖心。

六月廿十的“三做”:顺天守规矩,家宅平安

一做敬“雨娘”祈福

这一天村里老少齐聚,有的在祠堂,有的在村口小庙,焚香、献果、念祝词。一方水土养一方人,各地有各地的讲究。有的是用糯米蒸糕,有的用瓜果做供。但无论形式怎样,心意是一致的——盼丰收,祈平安。

二做赶晒衣物、书画

老话说“六月二十晒衣裳,晦气散尽好运来”。正值伏天,道道阳光正好驱散湿气,大家趁机将厚物大衣、书画文具摆晒窗前,不单是卫生习惯,更是一种把一年的阴霾都晾出去的仪式感。

三做送雨娘袋,保佑孩童安康

旧时妇人们会亲手缝制五彩“雨娘袋”,内中塞以香草或艾叶,串上线带,让娃娃系在腰间或枕边。寓意“雨娘保佑,无病无灾”。这一习俗温暖了多少童年时光,也让家风得以口传心授。

别看这些习俗听上去繁琐,其实道理一点都不玄乎。敬天惜雨,是对自然的感谢,也是让家人慢下来、守一份安稳。赶晒衣物,是让家中阳气充盈,也把琐事清扫出门。缝香袋、做团子,不单是祝愿,更是老人对子孙的关爱和默默守护。

如今,城市里不兴拜雨娘了,可晒晒被褥、在家里多做些手作香囊,既添乐趣,又带来心安。每一次动手和陪伴,都是对家庭“风调雨顺”的最好守护。

说来这些老规矩旧习惯,许多人都笑是“老古董”。可你细品,每一道食物、每一个仪式,都是为人解暑解烦、添温存的好法子。暮色将近,晚风轻拂,那一桌绿豆糕、那一碗丝瓜汤、那一只糯米团,每一口都化解着酷夏的炎热,给平凡日子添几分甘甜。