首页 >中医养生

小暑来临!今日六月十三,”3吃3做3避”的规矩要懂

小暑,是夏天翻开火力全开的前一章。六月十三一到,天地间仿佛都抹上一层轻薄的热浪,蝉鸣起伏,知了声声里藏着生活的热烈。对中国老百姓来说,小暑不仅是节气轮转里的过渡,更是一场与自然默契的“握手”,一头牵着祖辈的生活智慧,一头落进当代人的饭桌碗盏与柴米油盐。

小暑有自己的脾性:日头毒却不狠,气候渐躁却未及“伏虎”。儿时每到这一刻,院子里玉米杆插得高高,菜园里的瓜豆爬满架,大人们眉头隐隐都带盼望,愿丰收、盼安稳。家家门口挂起草帽、拴上一兜新摘的丝瓜。饭桌上,绿豆汤、荷叶饭和“伏羊肉”把孩子们拴在餐桌边,每一个味道都是生活提前为盛夏攒下的底气。

小暑,在静悄悄的热浪中,悄然走入我们的日常。懂它的规矩,是对时令的顺应,更是家常的温柔呵护。

小暑这天,虽不及大暑“溽热难当”,却也足以让人直呼“夏天真来了!”《月令七十二候集解》里记载:“小暑,六月节。暑,热也。”农谚有说:“小暑大暑,上蒸下煮。”但老话里还有补充:“小暑不算热,甘霖最解渴。”这便是对小暑的精准概括——它是为暑气积攒势头,但还留一点让人喘息的余地。

有意思的是,民间还有“未伏先伏”的说法。小暑前后,虽然三伏天还没正式来临,但屋头灶房早已“热浪滚滚”,要未雨绸缪。

在浙南和江南一带,小暑有挂荷叶、斗蛋、吃面等风俗。还有些地方流行用葫芦、蒲扇作为避暑小物,寓意消暑纳福。古人咏小暑也别有趣味。清代诗人顾太清有句:“小暑连檐静无风,自搓纱帽卖瓜翁。”炎热里依然有市井的烟火气和诗意。

据说,过去农人会在小暑前后祭祀“土谷神”,祈求风调雨顺。从这个节点开始,人们密切关注作物成长,时务紧随季节,颇有“顺天改命”的精神。流转的岁月里,民俗规矩不是条条框框,而是用来揣在心里的时时念念。

3吃——节气限定的烟火味

绿豆:“一碗绿豆汤,暑气自然降”。盛夏的清凉,不是空调能给的,而是一碗用山泉水慢煮的绿豆汤带来的。绿豆,不光解暑,更有团圆纳福的好意头。过去讲“世事如绿豆,勤快才饱满”,是一种劳动的褒奖。

家常做法,最简单不过:绿豆提前泡发,清水煮开,文火慢煮到开花,最后加冰糖,喝前冰镇一会,暑气自然消散。

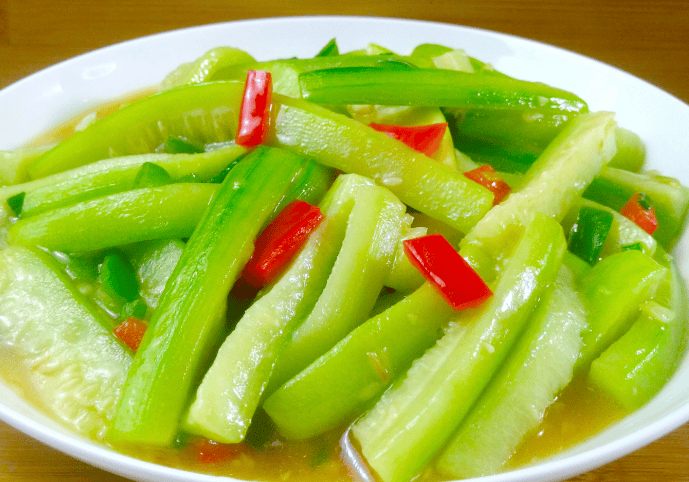

丝瓜:“小暑丝瓜是个宝”,一到小暑,家家有丝瓜上餐。一口丝瓜的清甜,像是把春天留住了。丝瓜寓意“顺顺利利”,柔软爽口,是夏日一桌的“和气菜”。

炒丝瓜:丝瓜去皮切段,热油锅爆香蒜末,划拉两下加丝瓜炒至变软,加点盐即可,清淡爽口,老人小孩都爱。

羊肉:“伏羊一碗汤,不用神医开药方”。别以为夏天吃羊肉不合时令,恰恰是“以热制热”,古人讲究这份“精气神”。小暑头羊,图的是心头畅快、生活踏实。

简单羊肉汤:羊肉切块,开水焯去浮沫,加生姜和葱结炖一个半小时,出锅前撒上香菜。朴素但暖心。

3做——生活里的“小暑规矩”

晒衣被:小暑传统讲“晒三样”:衣、被、书。衣被春天存下了潮气,小暑太阳最老实,这时候不妨搬到院里去晒,寓意“晾晾霉运、蒸蒸喜气”,把好运晒进家门。

换清淡:家里饮食别再重油厚味,饭桌多清淡菜肴,既合节气,也顺胃口。荷叶饭、瓜豆小炒、时令冷盘,都是合时宜的选择。

早晚走动:民间有小暑“晨练傍走”的说法。天天忙于生计,抽空早上散步、傍晚乘凉,与家人闲聊几句,让紧绷的心也松下来。

3避——夏天不犯的小暑忌

躲懒贪凉:“贪凉不如顺温”,小暑最怕人“宅”出毛病。大人们总叮咛,空调冷饮别贪嘴,暑天虽热,不宜长时间吹冷风、贪图冰饮,美味不过量才安心。

强体力活:烈日头上,正午务农劳作,老人们都劝年轻人“莫逞强”,中午歇息一阵,该缓时缓,这是“惜力惜福”的懂得。

夜熬夜:“一夜无眠三日慌”,小暑白天长、晚上短,古人讲“日出而作,日落而息”。小暑时分更适合早休息,让胃口、精神都养得踏实。

家常里的文化逻辑:这些规矩不是死板禁令,而是时间沉淀下来的关切。不贪冷,是顺应自然的老办法,也是今天健康的根本。午睡、早起、清淡饮食,这些“小规矩”,其实很“接地气”,都为过好闷热的盛夏积攒能量,让人由外到里舒舒服服。

小暑不过是盛夏的前奏,也是烟火人间最本真的注脚。老一辈的谆谆教诲,不在高楼大厦,而在院子一角的丝瓜架、饭桌上那一锅滚烫的绿豆汤里。美好的生活,其实就藏在一蔬一饭、一饮一啄的守望与关怀中。流转的年岁里,不变的,是心头的牵挂和烟火的温软。